祭祖是什么时间开始的节日

祭祖是中华民族的传统习俗,在中国有多个与之相关的节日,不同节日祭祖的时间和方式都有所不同。

春节是中国最重要的传统节日,是祭祖的重要时刻。

春节一般在公历1月21日至2月20日之间,即农历新年期间。

春节祭祖源于上古时期的腊祭或蜡祭,已有四五千年历史。

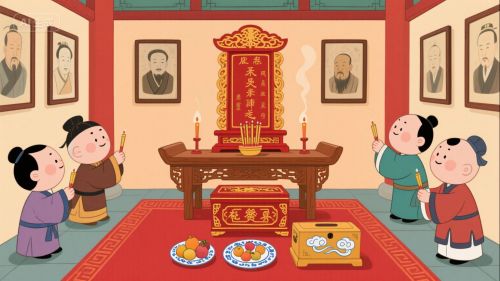

从除夕到初三,很多地方都会举行祭祖仪式,家族族长或德高望重的老人会在堂屋中悬挂祖先画像或供奉祖先牌位,牌位前早晚点灯、蜡,燃香不断。

除夕子夜前后,人们会在祖先牌位前摆上美酒佳肴、时令果品,由家长率子孙行叩祭礼,禀报家中一年来的事情。

初三则通常会到祖坟祭奠烧纸,恭送祖先灵魂。

清明节一般在公历4月4日至4月6日之间,是一个重要的祭祖节日。

其扫墓习俗来源于寒食节的扫墓祭祀习俗。

清明时节,人们会前往祖坟,进行洒扫墓地、供奉菜肴、焚烧纸钱及纸扎人等殡葬用品等活动,子孙还会轮流叩拜行礼,以表达对逝者的哀思。

如今,为了减少环境污染和火灾隐患,很多地方提倡鲜花祭扫、网络祭扫等文明祭扫方式。

农历七月十五的中元节,同样是祭祖的重要日子。

它还有“七月半”“盂兰盆会”“鬼节”等别称。

民间的祭祖活动一般在七月十五之前进行,并不局限于特定一天。

人们会通过一定仪式,夜晚接先人鬼魂回家,每日晨、午、昏供3次茶饭,直到送回为止,送回时会烧钱纸封包,称烧“包衣”。

有些地方还会在中元节晚上在家门口焚香,称“布田”,举行道士唱祭鬼歌的“施歌儿”仪式。

“放河灯”“扎法船”也是中元节常见的习俗。

重阳节在农历九月初九,与上古九月祭有密切关系。

先秦以十月朔为岁首,九月为岁终,先民早有在九月庆祝丰收、祭祖尝新的习俗。

到了汉代,重九逐渐成为节日。

广东地区重阳节有“拜太公山”的习俗,全村族人一起拜祭太祖公,然后依次拜分房祖公和自家先人。

福建南部的莆仙地区也有重阳祭祖习俗,当地有“三月为小清明,重九为大清明”的说法,且由于莆仙沿海,九月初九也是妈祖羽化升天的忌日,乡民还会到相关庙宇祭祀。

寒衣节是每年的农历十月初一,又称“十月朝”“祭祖节”等,与清明节、中元节并称为中国的三大“鬼节”。

寒衣节相传起源于周代,已有两千余年历史。

这一天,人们会焚烧纸制寒衣、纸钱,意为给祖先“送冬衣”,以表达对他们的思念。

祭祀活动有墓祭和家祭之分,墓祭时人们会在坟前摆好供品,点燃香烛,将冥币及纸做的衣物等烧掉;

家祭则是在家中房前屋后的院落、路边撒上灰圈,将寒衣和纸钱烧在其中。

除了这些节日,冬至也是一个与祭祖相关的时间节点,一般在阳历12月21日至23日。

还有一些地方会在小年进行祭祖,南方多在腊月二十四,北方多在腊月二十三。

这些不同时间的祭祖节日,承载着人们对祖先的缅怀之情,体现了中华民族重视孝道、慎终追远的传统文化。

服务咨询

如果您有 临终关怀、入殓化妆、灵车接运、殡葬用品、灵堂布置、追悼告别、墓地安葬、祭祀追思、绿色殡葬 等方面的相关服务需求,欢迎拨打24小时服务专线:95154。我们提供免费咨询服务,专业团队将竭诚为您答疑解惑,提供一站式殡葬礼仪服务。

祭祖烧的纸钱灰自己家怎么处理

祭祖烧的纸钱灰自己家怎么处理 立碑祭祖仪式流程祭天地时在哪祭

立碑祭祖仪式流程祭天地时在哪祭 祭祖所需要的材料是什么

祭祖所需要的材料是什么 祭祖礼仪及常识内容是什么

祭祖礼仪及常识内容是什么 正确的祭祖的时间是多少

正确的祭祖的时间是多少 祭祖是哪天开始 哪天结束的呢

祭祖是哪天开始 哪天结束的呢